Difficile pour les pouvoirs publics de sensibiliser les acteurs économiques à un risque qui semble impalpable. Pourtant, c'est une certitude : l'Île-de-France revivra une crue comme celle de 1910. Entre risque et investissement, les entreprises doivent trouver l'équilibre.

Ce week-end, la Seine est montée au-delà de la cote de 8,13 mètres au pont d’Austerlitz, à Paris. Désormais, après une semaine de crue, elle devrait tout doucement regagner son lit au cours des prochaines semaines. Rappelez-vous, début février, le front de froid stationnaire sur le Nord de la France a progressivement gelé les couches supérieures du sol, et les pluies fortes de la perturbation océanique qui a suivi n’ont pas pu être absorbées par la Seine et ses affluents, la Marne et l’Yonne. Près d’1,5 millions de personnes, n’ont plus d’électricité depuis une semaine, les entreprises ne sont pas épargnées ; 140 kilomètres de lignes de métro sont inutilisables sur les 250 kilomètres qui le composent et un grand nombre de stations sont fermées. À Paris, le seul moyen de passer d’une rive à l’autre est d’emprunter le périphérique. Ça y est, la fameuse crue centennale, comme celle de 1910, est en cours.

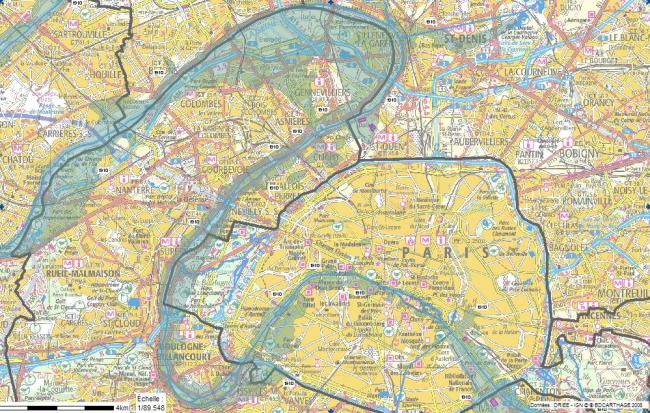

Vous ne vous êtes rendu compte de rien ? Normal, ce n’est pour l'instant toujours qu’un scénario, un exercice grandeur nature de gestion de crise organisé par la préfecture de police depuis le 7 mars et jusqu’au 18, pour tester la réactivité de tous les acteurs concernés. Baptisée "EU Sequana 2016", car montée avec le soutien de l’Union européenne, 87 institutions et entreprises (Assistance publique - Hôpitaux de Paris, Banque de France, EDF, RATP, SNCF, Orange, Veolia, etc.) participent à cette opération hors norme, avec 6 communes, des représentants de l’ensemble des ministères et l’armée. Dans 5 départements, agissent 150 policiers, et 900 sauveteurs dont certains sont venus d’Italie, d’Espagne, de Belgique et de République tchèque, en tant que membres du mécanisme européen de protection civile.

"On ne veut toujours pas y croire ni y penser, moi le premier, parce qu’au quotidien, nous avons bien d’autres choses à penser, mais un jour, on m’a appelé pour me dire que je risquais d’avoir une crue inondant jusqu’à mon entreprise, et j’ai moins fait le malin", témoigne le responsable sécurité d’une usine chimique de la région parisienne. Finalement, pour lui, l’eau n’est jamais arrivée à un niveau critique pour son installation, mais depuis, il reconnaît être "démuni sur la question et avoir tendance à pratiquer la politique de l’autruche", alors même qu’il a pris conscience du risque. Développer la culture du risque de crue majeure en Île-de-France, tel est le principal défi auquel doivent faire face les pouvoirs publics sur ce sujet. La Driee (direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) le répète depuis plusieurs années déjà : le scénario d’une crue centennale de la Seine se reproduira, c’est une certitude.

Une seule incertitude : quand est-ce que cela se produira ? "On doit inlassablement persuader que c’est un vrai sujet, alors que le phénomène reste difficile à appréhender par les acteurs économiques, la mémoire de ce risque s’est perdue, depuis 1910", confie Benoît Jourjon, chef du service prévention des risques et des nuisances de la Driee. 56 000 entreprises franciliennes seront concernées, 750 000 emplois impactés. Selon une étude 2014 menée en 2014 par l’OCDE (Organisation pour le commerce et le développement économiques), la prochaine crue centennale pourrait coûter près de 30 milliards d’euros en dommages directs et amputer le PIB de 0,1 à 3 %. Depuis deux ans, un comité stratégique inondation, qui regroupe notamment un comité économique, se réunit régulièrement.

Au-delà de la prise de conscience que le risque est réel, le maître-mot que la Driee tente de faire passer est "autonomisation". L’État ne pourra pas apporter un groupe électrogène à tout le monde pas plus qu’il ne pourra venir pomper l’eau menaçant la production des entreprises. "Et nous ne sommes pas là dans des missions régaliennes, de contrôle", précise Benoît Jourjon, "on joue vraiment gros sur la sensibilisation et la responsabilisation". Les entreprises ne devront pas davantage miser sur leurs assurances. "L’indemnisation en régime de catastrophe naturelle est fondée sur l’existence d’un dommage physique aux biens", rappelle Stéphane Spalacci, responsable du département entreprises à la FFSA (fédération française des sociétés d’assurance). En clair : l’entreprise inondée sera indemnisée pour ses dommages matériels, et pour les pertes d’exploitation liées à ces dommages. En revanche, celle qui n’a pas été inondée, est matériellement intacte, mais n��a pu fonctionner pendant plusieurs jours ou semaines faute de personnel, de disponibilité de ses fournisseurs, de commandes enregistrées ou encore d’alimentation électrique, n’aura rien.

|

D’ici la fin de l’année, une plateforme de mise à disposition de données, avec un outil permettant de faire un autodiagnostic sont prévus. Et si vous voulez déjà avoir une idée de la menace pour votre structure, avec quelques calculs topographiques, les données relatives à l’aléa sont disponibles. Il est aussi possible de se tourner vers les fournisseurs d’utilités (électricité, gaz, télécoms), pour connaître votre vulnérabilité indirecte. Et vers la RATP pour anticiper la moindre disponibilité des personnels. |

|---|

Difficile de trouver l’équilibre entre la prise de risque et l’investissement, Benoît Jourjon en convient, "sachant qu’à part pour les entreprises soumises à un PPRI qui sont par exemple obligées de mettre certains équipements hors d’eau, nous n’avons pas fixé un niveau minimal de préparation", "c’est à l’industriel de définir sa stratégie". Parmi les cibles prioritaires, les ICPE sont finalement les plus faciles à toucher, via les inspections. En 2013, les installations de traitement des déchets ont ainsi été contrôlées. Sachant qu’avec une crue type 1910, les incinérateurs d’Ivry-sur-Seine, Créteil et Saint-Ouen, seraient par exemple hors service. Un groupe de travail identifie actuellement les volumes de déchets à traiter en période de crise et les installations susceptibles d’accueillir des capacités supplémentaires, y compris au-delà du seuil prévu dans leur arrêté d’autorisation d’exploiter. En 2016, les inspecteurs de la Driee causeront particulièrement crue aux installations stockant des substances toxiques et aux stations d’épuration.

Les pouvoirs publics travaillent avec les grands groupes, d’une part parce qu’ils contribuent fortement au PIB francilien et sont donc à ce titre à protéger, mais également parce que leurs risk managers sont en général conscients du risque, ou faciles à sensibiliser, et ont ainsi un fort potentiel de mobilisation de leurs fournisseurs et sous-traitants. Les TPE, commerces, artisanats et services divers, sont aussi une cible prioritaire, pour leur contribution économique par effet de masse, mais surtout parce que toutes ces entreprises seront essentielles à la continuité du territoire et au retour à la normale. La Direccte d’Île-de-France sait bien que nombre d'entre elles ne résisteront pas à la crue, trop vulnérables, mais reviendront sous une forme ou sous un autre après le retour à la normale, lorsque le besoin (commerces de proximité, activités touristiques) sera à nouveau à satisfaire. Le retour à la normale, après la décrue, constitue une "seconde crise", pour Jean-Paul Kihl, préfet en charge de la zone de défense et de sécurité de Paris. Pour cette phase "une gouvernance moins dépendante des services d’urgence, dont le centre de gravité se sera déplacé vers le monde économique, est à trouver".

HSE

Hygiène, sécurité et environnement (HSE) est un domaine d’expertise ayant pour vocation le contrôle et la prévention des risques professionnels ainsi que la prise en compte des impacts sur l’environnement de l’activité humaine. L’HSE se divise donc en deux grands domaines : l’hygiène et la sécurité au travail (autrement appelées Santé, Sécurité au travail ou SST) et l’environnement.

Nos engagements

La meilleure actualisation du marché.

Un accompagnement gratuit de qualité.

Un éditeur de référence depuis 1947.

Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.