La ministre Véronique Louwagie pointe les risques que fait peser la financiarisation sur le secteur de la santé et peut-être demain sur l'ensemble des professions libérales réglementées. Elle veut revoir l'accès au financement des structures y compris via la régulation de la financiarisation. Les sociétés d'expertise comptable et de commissariat aux comptes seront-elles concernées ?

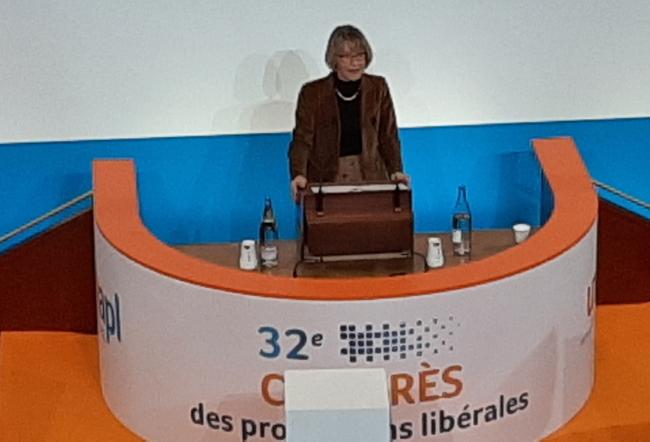

"La financiarisation des professions libérales et réglementées comporte des risques. Des risques en matière de pression sur les prix, de perte d'autonomie, de modification de relations avec les clients et plus largement de dilution de l'intérêt général au profit de logiques purement financières". C’est ainsi que Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des PME et de l'économie sociale et solidaire, s’est exprimée vendredi lors du congrès annuel de l’Unapl (Union nationale des professions libérales). "Nous voyons cette dynamique à l'œuvre dans le secteur de la santé notamment — il y a eu ![]() un rapport du Sénat, il y a quelques mois — sur la biologie, l'imagerie, les officines de pharmacie mais également les vétérinaires et demain peut-être l'ensemble des professions réglementées", pointe-t-elle.

un rapport du Sénat, il y a quelques mois — sur la biologie, l'imagerie, les officines de pharmacie mais également les vétérinaires et demain peut-être l'ensemble des professions réglementées", pointe-t-elle.

Ancienne experte-comptable, Véronique Louwagie souhaite ainsi "replacer la financiarisation au sein d'une problématique plus large d'accès au financement pour le développement et la reprise des cabinets ou officines qui pourrait s'articuler autour de trois axes : le premier serait l'identification et la mobilisation des leviers pertinents de régulation de la financiarisation avec mesure et pragmatisme ; le deuxième la diversification des stratégies de financement des professionnels à tous les stades de la vie de l'entreprise, qu'il s'agisse de la création, de son développement et également pour préparer la transmission de la reprise ; le troisième le renforcement de la culture entrepreneuriale et financière des professionnels par des formations spécifiques, des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat des jeunes diplômés", développe-t-elle. Elle annonce que la direction générale des entreprises lancera au printemps des concertations sur ces sujets.

Ce rapport récent du Sénat auquel elle fait référence aborde des sujets spécifiques à la santé ainsi que des sujets qui concernent potentiellement toutes les professions libérales réglementées. Il pointe une concentration et une financiarisation de l’hospitalisation privée. "La financiarisation du secteur hospitalier privé lucratif, qui se manifeste par l’intervention de fonds d’investissement dans le capital des groupes, connaît une progression rapide depuis les années 2000 et appuie le processus de concentration des cliniques privées, résument les auteurs du rapport. Pas moins de 40 % du secteur en France est aujourd’hui détenu par quatre groupes (Ramsay Santé, Elsan, Vivalto et Amalviva). Le développement de ces groupes repose sur leur capacité à réaliser des investissements massifs et des opérations d’intégration, permettant une croissance externe très dynamique", analysent-t-ils.

Autre domaine ausculté, la biologie médicale privée qui "constitue, de son côté, le secteur le plus financiarisé en ambulatoire. Six grands groupes de laboratoires concentraient, en 2021, 62 % des sites de biologie médicale sur le territoire national", résume le rapport.

Pour ces sénateurs, la financiarisation s’est développée plus récemment dans d’autres domaines de la santé. "Le secteur de l’imagerie enregistre une dynamique très active de financiarisation, porté par un mouvement de concentration dans un secteur historiquement fragmenté. Ce processus pose la question de la transmission du patrimoine professionnel et fragilise le modèle des indépendants", analysent-ils.

Autre exemple, celui des pharmacies. "Un phénomène de financiarisation est observé dans le secteur officinal, pourtant protégé par un cadre juridique réservant la propriété des officines aux pharmaciens diplômés. Certains pharmaciens recourent à des fonds d’investissement, parfois sous la forme d’obligations convertibles en actions, qui leur imposent en retour des obligations relatives à la gestion de l’officine ou à son activité, susceptibles de réduire leur indépendance professionnelle", argumentent les sénateurs.

Pour ces parlementaires, cette financiarisation du secteur de la santé pose plusieurs problèmes. Tout d’abord celui de la concentration qui risque de réduire la diversité de l’offre de soins dans certains territoires et d’amoindrir le pouvoir de négociation des régulateurs. Exemple : "les négociations du dernier protocole d’accord fixant le cadre d’évolution des tarifs pour 2024-2026 pour la biologie médicale ont été perturbées par un positionnement ambigu des syndicats, soumis à la pression des groupes pour que la profession s’oppose aux baisses de tarifs envisagées par l’assurance maladie", affirme le rapport.

L’autre risque évoqué porte sur la perte d’indépendance des professionnels de santé dans l'exercice de leur métier. Malgré des protections, "les ordres ont souligné leurs inquiétudes quant au respect du principe d’indépendance dans certaines Sel [sociétés d'exercice libéral], liées à la complexité des montages juridiques observés. L’influence des acteurs financiers au sein de la société peut, en effet, se trouver augmentée par [1°] des actions de préférence distinguant le pourcentage de capital détenu, les droits de vote et les droits financiers attachés [2°] des clauses statutaires ou extra-statutaires, rendant incontournable la voix des investisseurs financiers dans la prise de décisions stratégiques", argumente le rapport sénatorial.

Parmi les nombreuses propositions faites dans ce rapport figure celle de consacrer la notion dégagée par la jurisprudence de contrôle effectif exercé par les professionnels. Cette jurisprudence, c’est celle que le Conseil d’Etat a fourni en 2023 dans plusieurs contentieux entre l’ordre des vétérinaires et certaines sociétés du secteur. Dans deux affaires (décisions n°s 442911 et 452448), la plus haute juridiction administrative a jugé que l’ordre était fondé à radier du tableau une société lorsque ses statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers, sont susceptibles de priver les vétérinaires d’un contrôle effectif sur la société.

Exemple avec Oncovet, une société qui a contesté, en vain, sa radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires. A l'époque des faits jugés, les vétérinaires associés dans cette structure disposaient d’une majorité du capital social et des droits de vote face à la société IVC Evidensia France — cette dernière société, non inscrite à l'ordre des vétérinaires, possédait le reste du capital et des droits de vote d'Oncovet. Toutefois, les statuts et le pacte d’associés privaient les vétérinaires d’un contrôle effectif sur la société. En effet, il était prévu que les décisions de l’assemblée générale ne pouvaient être prises qu’à la majorité qualifiée des deux tiers, voire à l’unanimité, rendant incontournable l’accord d’IVC Evidensia France. De plus, la société était dotée d’un comité de surveillance composé de trois membres (un membre nommé par IVC Evidensia France, un nommé à la majorité des vétérinaires exerçants, un nommé par décision conjointe) nommant et révoquant le président à la majorité simple et devant autoriser de nombreuses décisions du président.

Le rapport sénatorial recommande ainsi de renforcer le contrôle ordinal et juridictionnel, en consacrant dans la loi la notion de contrôle effectif sur les sociétés des professionnels y exerçant et de préciser la portée du principe d’indépendance sur les conditions de gouvernance des structures de soins. Ce sujet peut-il concerner les sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ? La question se pose de savoir si les garde-fous juridiques prévus (voir l'encadré ci-dessous) sont suffisants pour préserver l’indépendance de ces professionnels. Un sujet d’autant plus brûlant que la financiarisation du secteur se développe.

|

Le capital tant des sociétés d'expertise comptable que de commissariat aux comptes est complètement ouvert, en France, à la condition que les droits de vote soient détenus majoritairement par des professionnels. Précisément, la législation française impose que plus des deux tiers des droits de vote dans les sociétés d'expertise comptable soient détenus par des professionnels de l'expertise comptable (article 7 de l'ordonnance n° 45-2138) — aucune obligation européenne n'est fixée sur ce sujet. L'exigence que plus de la moitié du capital soit détenu par des experts-comptables a disparu en mai 2014 après que la Commission européenne ait fait savoir à la France que la législation nationale posait des questions de conformité au droit de l'Union européenne (voir Autre exigence pour ces sociétés, celle du représentant légal qui doit être un expert-comptable personne physique qui est membre de cette société ou du groupe qui détient cette société — les sociétés civiles et les SAS d'expertise comptable peuvent, sous conditions, avoir pour représentant légal également une société d’expertise comptable ou de participations d’expertise comptable. Il est également prévu qu’aucun tiers ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. En ce qui concerne les sociétés de commissariat aux comptes, la directive européenne 2006/43/CE impose qu'une majorité des droits de vote soit contrôlée par des contrôleurs légaux des comptes (article 3, paragraphe 4)b)) et interdit aux Etats membres d'imposer une condition de détention du capital (article 3). Une exigence reprise dans le code de commerce (article L 822-1-3). Toutefois, il semble que la référence à la liste des commissaires aux comptes, prévue au I de l'article L. 822-1, soit erronée depuis le changement de cet article via l’ordonnance n° 2023-1142. Pour les sociétés de commissariat aux comptes, d’autres exigences sont fixées notamment pour les fonctions de gérant, de président et de directeur général. |

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

Nos engagements

La meilleure actualisation du marché.

Un accompagnement gratuit de qualité.

Un éditeur de référence depuis 1947.

Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.