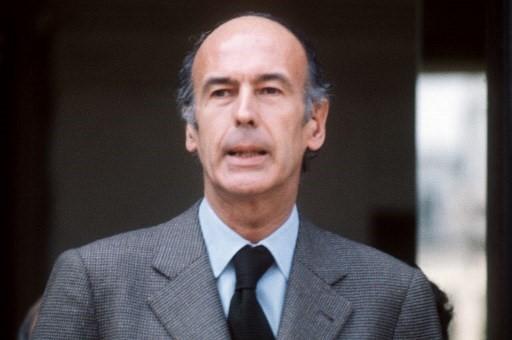

A l'occasion du décès de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, nous vous proposons un retour sur la France des années 70, époque de la montée en puissance du droit du travail et de l'invention de la panoplie des mesures en faveur de l'emploi...

De la présidence de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981), dont le phrasé si particulier a été si souvent raillé par l’imitateur et humoriste Thierry Le Luron (voir ici), la plupart des commentateurs retiendront d’abord les avancées "sociétales" comme le droit de vote à 18 ans, la légalisation de l’avortement, le divorce par consentement mutuel, des mesures qui ont eu un effet direct sur la vie des Français. Ils pourraient y ajouter plusieurs lois touchant au monde du travail : la loi de 1975 en faveur des personnes handicapées, la loi de 1976 sur la prévention des accidents du travail, la loi de 1978 généralisant le droit au congé individuel de formation, la loi de 1979 généralisant les prud'hommes partout en France, etc.

Ces commentateurs souligneront aussi, sans nul doute, la volonté de VGE de poursuivre la construction d’une Europe politique et de moderniser le pays, une modernisation symbolisée par les TGV, le Concorde et le programme d’énergie nucléaire. Diront-ils -c'est déjà moins sûr- que cette modernisation n’allait tout de même pas jusqu’à la totale indépendance de l’audiovisuel public ni jusqu’au renoncement à la peine de mort ? En 1981, sa sortie grandiloquente de l’Elysée (VGE lâchant un boudeur "au revoir" et laissant ostensiblement une chaise vide à l’écran) contrastera avec la campagne éclair et l’image de jeunesse façon Kennedy qu’il réussit à donner en 1974, comme on peut le voir sur l’étonnant documentaire de Raymond Depardon.

Mais la France de Giscard, celle des années 70, est aussi celle d’une profonde mutation économique et sociale, une mutation effectuée non sans douleurs et crises sociales. Ce pourrait être une malédiction des présidents sous la Ve République : comme Nicolas Sarkozy, qui dut affronter une crise financière et économique imprévue en 2008-2009, comme Emmanuel Macron bousculé par la récession provoquée par la pandémie Covid-19, Valéry Giscard d’Estaing fut d’entrée placé sur la défensive par le choc pétrolier, qui entraîna hausse du coût de l’énergie et donc inflation galopante et déficit du commerce extérieur, puis une montée inexorable du chômage.

Dans la foulée de Mai 68, la vague de restructurations que connaît le pays provoque de longs conflits sociaux, comme Lip, les mines, la sidérurgie, avec des violences suivies de négociations comme nous l'explique ci-après Jean-Louis Malys, ancien secrétaire national CFDT mais qui nous donne ici ses souvenirs de jeune militant de base.

|

La fermeture des hauts fourneaux, c'était inimaginable

"J'ai commencé à travailler en 1974, comme ouvrier chez Usinor, dans les hauts fourneaux, dans la Fensch vallée (Moselle) et à la production, j'étais l'un de rares ouvriers à ne pas être un travailleur immigré. A l'époque, j'avais 18 ans, j'avais été viré du lycée, j'étais assez "gaucho". La restructuration de la sidérurgie a commencé lorsqu'ils ont décidé de fermer les hauts fourneaux de Thionville. Le site était énorme et devait employer 5 000 personnes. Cette fermeture, c'était inimaginable, il y a eu des blocages de site. Puis en 1979, il y a eu la fermeture de Longwy. Cela a donné lieu à des actions très violentes des salariés, soutenues alors par les syndicats, CFDT comprise. Il y a eu l'attaque d'un commissariat, l'enlèvement de Johnny Halliday, c'était aussi l'époque de la radio montée par le communiste Marcel Trillat en soutien aux ouvriers. Ces actions ont permis des négociations. Le pouvoir a fait marcher la planche à billets, et à concédé de nombreuses préretraites, si bien que l'idée d'une retraite à 60 ans a pu naturellement s'imposer par la suite. Il y a eu aussi la politique de primes au retour au pays pour les travailleurs immigrés. Pour nous, c'était quand même choquant de voir que, de l'autre côté de la frontière, l'Allemagne continuait à soutenir sa sidérurgie et à sa métallurgie alors que Giscard ne semblait croire qu'aux grands programmes de l'Etat type Concorde, nucléaire..." |

Les années 70 voient aussi la montée en puissance, comme le souligne le sociologue Laurent Willemez, du droit du travail. "Ni marxistes ni auto-gestionnaires, un certain nombre de groupes d’experts et de d’hommes politiques, centristes ou proches du christianisme social ou gaullistes de gauche, proposent tout au long des années 70 des mesures protégeant mieux les salariés et surtout susceptibles de réformer les rapports sociaux dans l’entreprise en donnant un pouvoir plus grand aux salariés et à leurs représentants", écrit ainsi le sociologue qui est l'auteur d'une histoire du droit du travail (1).

Apprécié, pour son ouverture, par le monde syndical, le ministre du Travail Robert Boulin, dont la cause de la mort (officiellement un suicide) reste suspecte, tenta d’imposer ces logiques de dialogue dans l’entreprise, relate Laurent Willemez. Le chercheur évoque également le rapport de Pierre Sudreau remis à VGE en 1975 et qui défend l'idée d'une «réforme de l’entreprise ». Ce rapport, qui prônait -déjà !- un tiers d'administrateurs représentant les salariés dans les conseils d'administration, ne sera pas vraiment appliqué, si l'on excepte la création du bilan social dans les entreprises en juillet 1977, comme le rapporte la Tribune.

Ces mouvements, qui aboutiront aux réformes Auroux portées par François Mitterrand après 1981, s’expliquent aussi par le contexte né de Mai 1968, un mouvement social qui a pris de court le monde politique. Des politiques qui redoutent d’être confrontés à de nouvelles émeutes, alors que le monde syndical a pris pied en 1972 dans 11 655 entreprises, sur un total alors de 33 000 sociétés. A cette époque, les attributions du CE prennent de l’ampleur, ce qui fait dire à l’historien du droit social, Jean-Pierre Le Crom : "En matière d'emploi, de formation, de conditions de travail ou d'intéressement, il n'y a plus guère de décision du chef d'entreprise, à la fin des années 70, qui ne puisse pas être prise sans que le CE ait donné son avis" (lire notre article).

Comme nous l’avons souligné dans notre série d’articles sur les conséquences de Mai 68, la magistrature s’ouvre également dans les années 70 à de nouveaux profils, plus sensibles à l’intérêt des ouvriers, des employés et du monde du travail. Le syndicalisme, mais aussi le monde universitaire, s’intéresse toujours plus au droit du travail, perçu comme un nouvel instrument de lutte. La jurisprudence se développe dans un sens favorable aux salariés, aux comités d’entreprise et au droit syndical.

Mais les années 70 sont aussi celles, on l'a dit, de la progression régulière du chômage. C’est l’époque où l’Etat tente de circonscrire cet incendie, d’où l’apparition en janvier 1975 de l’autorisation administrative du licenciement orchestrée par un Premier ministre nommé...Jacques Chirac (lire notre article à l’occasion de son décès). C’est aussi la naissance des instruments de gestion de l’emploi dont nous sommes devenus familiers, type plans de reconversions (avec un fonds spécial de conversion dès 1978) et des mesures d'aides à l'embauche des jeunes. Ainsi, les exonérations sociales pour le premier emploi sont inaugurées dès 1977 et s'étendront en 1979 aux femmes isolées et aux chômeurs de longue durée.

Avec le "plan Barre" qui vise à juguler l'inflation et le déficit public, le nouveau Premier ministre de VGE lance dès 1976 une politique fustigée par les organisations syndicales et rapidement qualifiée de « rigueur » car elle comporte aussi une maîtrise de la hausse des salaires. Elle permettra un certain retour de la croissance. Mais elle ne pourra ni contenir les déficits (le gouvernement Barre doit faire adopter 3 lois des finances rectificatives en 1978 pour suivre la hausse de ce déficit !) ni la hausse du chômage, et c'est le site du gouvernement qui le dit ! Cet échec explique en partie, en 1981, la défaite de VGE, dont la planche fut, il est vrai, savonnée sans ménagement par son ex-Premier ministre devenu son ennemi, Jacques Chirac...

(1) Laurent Willemez, Le travail dans son droit. Sociologie historique du droit du travail en France (1892-2017), Paris, LGDJ (Contextes), 2017, 198 p.

|

Les années VGE vues par l'écrivain Annie Ernaux

|

|

Dans son roman "Les années", l'écrivain Annie Ernaux évoque ainsi l'élection et la présidence de Valéry Giscard d'Estaing : "Avec Giscard d'Estaing on vivait désormais dans la "société libérale avancée". Rien n'était politique ou social, seulement moderne ou non. Tout était affaire de modernité. Les gens confondaient libre et libéral, pensaient que la société ainsi nommée était celle qui permettait d'avoir le maximum de droits et de choses. On ne s'ennuyait pas spécialement. Même nous qui avions tourné le bouton de la télé le soir de l'élection aussitôt après avoir entendu Giscard lâcher un "je salue mon compétiteur" comme une série de prouts avec sa bouche en cul-de-poule -, nous étions ébranlés par le vote à 18 ans, le divorce par consentement mutuel, la mise en débat de la loi sur l'avortement (...) Mais nous rompions définitivement avec ce président quand il refusait la grâce de Ranucci, condamné à mort au milieu d'un été sans une goutte de pluie, brûlant, le premier depuis si longtemps". |

Représentants du personnel

Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux. Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.

Nos engagements

La meilleure actualisation du marché.

Un accompagnement gratuit de qualité.

Un éditeur de référence depuis 1947.

Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.