Selon une étude de la Dares, la part des syndiqués ne participant jamais à une activité de leur organisation est passée de 29% à 51% entre 2004 et 2013. Une évolution préoccupante, qui se combine avec le vieillissement des militants et avec une faible représentation dans les TPE-PME. Notre infographie.

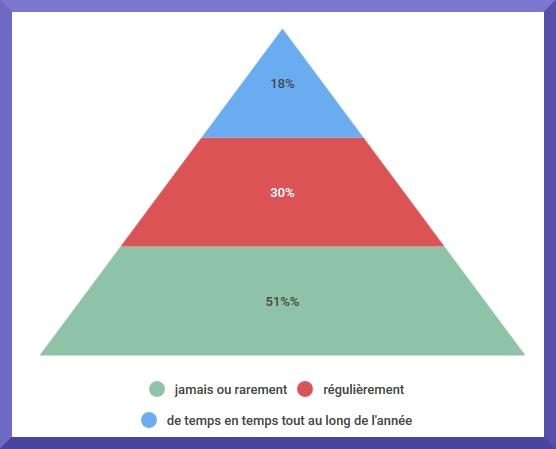

Si 11% de salariés disent, en 2013, adhérer à une organisation syndicale, seuls 30% participent régulièrement aux activités du syndicat alors que 50% n'y prennent pas part. Si l'on met de côté le pic des années 2000 lié à la négociation sur les 35 heures, la part des adhérents actifs tend à diminuer sensiblement de 1983 à 2013, observe la Dares dans une note de 8 pages qui éclaire de façon passionnante l'évolution de l'engagement syndical ces dernières années (voir ci-dessous un résumé visuel de ces données avec notre infographie).

Maria Teresca Pignonni, l'auteur de l'étude de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail, note que l'adhésion intervient de plus en plus tard dans la carrière d'un salarié. "Entre 2004 et 2013, la part de syndiqués déclarant ne jamais, ou rarement, participer aux activités syndicales est passée de 29% à 51%", souligne l'étude. Le document note que les syndiqués les plus engagés ne représentent désormais que 30% des adhérents et que les activités syndicales mobilisent beaucoup moins d'adhérents qu'autrefois :"En 1983, 80% des syndiqués avaient des relations avec leur syndicat plus ou moins régulières tout au long de l'année, alors qu'ils ne sont plus que 48% en 2013".

Sont plus syndiqués que les autres :

- les plus de 40 ans (les 18-24 ans syndiqués ne représentent plus que 7% des salariés, contre 15% il y a 30 ans, alors que la part des plus de 50 ans chez les syndiqués a progressé de 18 points);

- les hommes (il en va de même pour les adhérents actifs, qui sont plus souvent des hommes);

- les salariés dont l'entreprise organise des élections professionnelles (et la participation des syndiqués y est plus forte que celle des autres salariés);

- les salariés au contact de syndicat dans leur entreprise;

- les cadres et les professions intermédiaires (les ouvriers, qui représentant un quart des salariés, ne représentent qu'un syndiqué sur cinq).

Ces évolutions sont frappantes et sont à inscrire dans un contexte général. "Le modèle classique de l'engagement militant masculin, ouvrier et industriel, a été ébranlé par la forte transformation du tissu productif et du salariat : la crise des grands bastions syndicaux de l'industrie et la privatisation des grandes entreprises publiques, le développement des services et de l'emploi des femmes qui s'est accompagné de la croissance du travail à temps partiel et des contrats à durée déterminée, le développement de la sous-traitance, l'augmentation de la part des PME, une financiarisation accrue de l'économie", énumère la Dares.

La Dares observe que la crainte de représailles syndicales est toujours avancée par les François lorsqu'on les interroge sur leur non syndicalisation. L'adhésion à un syndicat entraîne souvent un engagement fort : un tiers des syndiqués détiendrait au moins un mandat représentatif.

Environ 40% de l'ensemble des salariés déclarent avoir voté lors d'élections professionnelles, ce chiffre grimpant à 70% pour les seuls adhérents syndicaux. Les salariés d'établissements de plus de 50 personnes sont 62% à avoir participé à ces élections, contre 41% des salariés d'établissements plus petits.

Les adhérents participent également davantage aux scrutins politiques : plus de 82% ont par exemple voté aux législatives de 2012, contre 71% des salariés.

La proportion des salariés syndiqués à avoir connu un arrêt de travail dans leur établissement (36%) est plus forte que celles des salariés en général (17%). Ces mouvements sociaux sont le fait d'entreprises de plus de 50 salariés, dans 70% des cas. "Toutes choses égales par ailleurs, les salariés syndiqués ont 3 fois plus de chances de participer à une grève ou un débrayage que leurs collègues non syndiqués", indique l'étude.

Les salariés syndiqués s'engagent davantage que les autres salariés dans le secteur associatif, mais moins qu'auparavant : ils sont 10% en 2013 (contre 16% en 1983) à s'engager pour des associations sociales, caritatives ou humanitaires, contre seulement 5% pour l'ensemble des salariés. Les syndiqués accomplissent aussi plus souvent du travail bénévole.

Des salariés très peu syndiqués dans les TPE-PME (17% salariés travaillent dans les entreprises de moins de 11 salariés qui comptent seulement 5,4% de syndiqués très actifs), des syndiqués moins actifs qu'auparavant et davantage représentés dans le public que dans le privé, un militantisme vieillissant : l'étude de la Dares dresse un tableau assez préoccupant pour les forces syndicales, susceptible de miner l'idée même de démocratie sociale.

"Le non renouvellement générationnel des forces syndicales peut constituer un obstacle au développement de la démocratie sociale en entreprise, constate l'étude. Ce désengagement des salariés se reflète au-delà de l'entreprise dans d'autres sphères de la vie sociale, questionnant le sens même de l'engagement citoyen". Cependant, l'auteur relativise aussitôt ce constat en rappelant qu'en dépit de leur difficultés, les syndicats restent "un acteur social important". En effet, les syndicats "se situent très loin devant les partis politiques, les groupements professionnels, les associations de protection de l'environnement" et devancent également les associations de défense de droits type associations de consommateurs ou parents d'élèves.

|

|

Représentants du personnel

Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux. Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.

Nos engagements

La meilleure actualisation du marché.

Un accompagnement gratuit de qualité.

Un éditeur de référence depuis 1947.

Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.