« Nos constats sont gravissimes. Je n’ai jamais fait face, dans ma carrière de médecin, à des impasses aussi criantes et aussi crues », s’est désolé ce mardi le Dr Patrick Bouffard, médecin généraliste et membre du conseil d'administration de Médecins du Monde, lors de la présentation à la presse du 18e rapport de l'« Observatoire de l’accès aux droits et aux soins ». Une publication organisée de façon volontairement concomitante avec la journée mondiale du refus de la misère qui se tient aujourd’hui 17 octobre – car c’est bien d’une immense précarité dont il est question.

Retard aux soins

Les données du rapport sont issues de l’expérience des 15 centres de santé de l’association situés sur le territoire français. Ces derniers ont reçu 24 338 personnes en 2017 pour des soins, de l’écoute et de l’accompagnement juridique et administratif. 96,6 % de ces personnes sont d’origine étrangère. Et si la majorité sont des jeunes hommes (l’âge moyen est de 33 ans), les chiffres montrent une forte hausse depuis plusieurs années des mineurs non accompagnés (MNA), toujours plus nombreux à s’y présenter, mais aussi des femmes isolées, souvent d’origine subsaharienne, dont une très forte part ont été victimes de violences dans leur pays d’origine.

Or pour ces publics très précaires et particulièrement vulnérables, l’accès aux droits et aux soins demeure difficile, bien que 70 % d’entre eux aient théoriquement droit à une couverture médicale. Dans les faits, seuls 13,3 % en disposent lorsqu’ils arrivent dans les services de l’association. En outre, et sans surprise, les retards au recours aux soins sont énormes (49,4 % des situations), avec pour deux personnes accueillies sur cinq la nécessité d’une prise en charge urgente à leur arrivée dans les centres de Médecins du Monde.

Prioriser parmi les prioritaires

« Nous faisons face à une double évolution négative, a précisé le Dr Christian Bensimon, responsable de la mission de Médecins du Monde à Saint-Denis. D’une part l’état de santé physique et psychique des personnes se dégrade, du fait de leurs conditions de migration et de vie ici. De l’autre, les structures du droit commun répondent de moins en moins bien à ces situations de grande précarité ».

Les exemples cités sont hélas trop connus : saturation du 115, psychiatrie sinistrée, urgences surchargées, complexité des démarches administratives, difficultés d’orientation vers les assistantes sociales de secteur… Les permanences d’accès aux soins de santé (Pass) hospitalières, destinées à faciliter l’accès aux soins des personnes démunies, sans couverture médicale ou avec une couverture partielle, ne suffisent pas à répondre à l’urgence. « Elles sont très hétérogènes. Certains hôpitaux n’en ont pas et certaines Pass fonctionnent mal. D’autres sont efficaces, mais insuffisamment dotées, comme celle de Saint-Denis qui n’ouvre que deux jours par semaines », regrette le Dr Bensimon.

Dans ce contexte, à Saint-Denis, les équipes du programme Médecins du Monde sont débordées de demandes et doivent refuser 80 à 100 personnes par jour. Les assistantes sociales, de même, sont obligées de poser des critères restrictifs pour recevoir les personnes. « Avant, cela se faisait sans distinction. À présent, il faut cumuler deux critères de vulnérabilité pour être reçu. Par exemple, être une femme à la rue et enceinte, ou à la rue avec un enfant en bas âge », déplore le responsable.

Indignité

Les demandes de soins ont également augmenté sur le programme migrants du littoral Nord (Calais, Dunkerque, Grande-Synthe). « Nous menons 25 à 30 consultations par jour, et nous devons refuser quotidiennement des demandes de soins non urgentes. Nous avons heureusement obtenu une amplification des horaires d’ouverture de la Pass de Dunkerque », relate l’infirmière Aurélie Denoual, coordinatrice médicale de ce programme. Cette dernière constate une explosion des pathologies dermatologiques, directement liées à la dégradation des conditions de vie dans les campements. En outre, les expulsions à répétition mettent les populations dans une grande insécurité psychique, qui se traduit par des états de stress aigus, des syndromes dépressifs, une hausse des conduites addictives, mais aussi de signes de décompensation avec de l’auto et de l'hétéro-agressivité.

L’infirmière explique que les antennes du littoral arrivent aux limites de leurs possibilités concernant l’accès à la nourriture, qui vient parfois à manquer.

« Notre psychologue s’est rendu compte, à Grande-Synthe, de l’émergence durant les entretiens, d’un vocabulaire animalier utilisé par les patients pour se décrire, relate-t-elle. Ces derniers disent qu’ils doivent se battre pour se nourrir. Et ils sont de plus en plus nombreux à arriver en consultation en s’excusant de sentir mauvais et de ne pas être présentables. L’impact du manque d’hygiène sur l’image de soi est très fort ».

Fusionner l’AME avec le régime général

« On en est là, dans une démocratie comme la nôtre, soupire le Dr Bouffard. Et notre association se retrouve à tenter de pallier les défaillances du droit commun alors que notre rôle est normalement d’assurer l’urgence avant de réorienter ». Mais pas question de se laisser abattre. Médecins du Monde entend, avec son observatoire comme outil de plaidoyer, interpeller les politiques et la société entière sur « la violence sociale subie par toutes ces personnes en situation d’exclusion ».

Parmi ses revendications majeures, la fusion de l’aide médicale d��État (AME) avec le régime général de l’assurance maladie. « Tout le monde sait que ce serait beaucoup plus rationnel, cela éviterait des surcoûts liés aux conséquences des recours tardifs aux soins. Et pourtant c’est un sujet politique éminemment délicat car les opinions sont actuellement très hostiles aux étrangers », poursuit le Dr Bouffard.

L’association pointe la situation dramatique de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui ne peut assurer la mise à l’abri systématique de tous les mineurs non accompagnés, et réclame la mise en place d’un « véritable dispositif d’accueil répondant aux besoins primaires » de ces derniers, mais plus largement des migrants primo-arrivants.

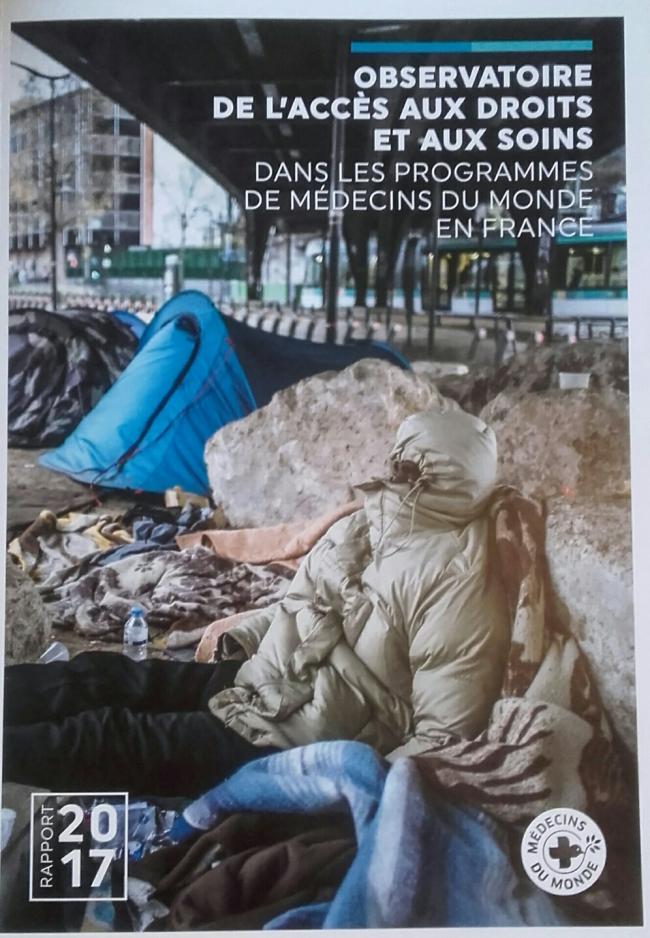

A minima, et dans l’urgence, le Dr Bouffard souligne la nécessité d’arrêter de démanteler en permanence les campements qui, aussi précaires soient-ils, restent pour ces personnes le dernier espace où se poser un peu. « Ce qui est terrible, c’est le caractère discrétionnaire de ces démantèlements. Il y a là un vrai péril démocratique », ajoute-t-il, indiquant, gêné par l’idée même, qu’à défaut de solutions dignes, « on pourrait au moins organiser la survie ».